株主の権限② 少数株主権を数字で理解

行政書士試験の「商法・会社法」分野で必ずといってよいほど出題されるテーマが少数株主権です。株主総会は多数決で決まりますが、少数派の株主の利益を守るために、会社法は特別な権利を用意しています。本記事では、試験で頻出となる招集請求権・議題提案権・会計帳簿閲覧請求権・代表訴訟提起権を条文の数字や要件に忠実に整理して解説します。

1. 少数株主権とは?

少数株主権とは、一定割合以上の株式を保有する株主に認められる特別な権利です。多数派の意見だけで会社が動くと、少数派株主の意見が無視されやすくなります。そこで、会社法は少数者保護と会社運営の健全化を目的に、特定条件を満たす株主に重要な権限を与えています。

試験では「割合(%)」「議決権数」「継続保有期間」といった数字を正しく覚えているかが問われます。

2. 招集請求権(会社法297条)

条文のポイント

株主は、発行済株式の3%以上を保有しているとき、取締役に対し株主総会の招集を請求できます。

公開会社と非公開会社の違い

- 公開会社: 請求には6か月以上の継続保有が必要。

- 非公開会社: 継続保有期間の要件なし。

取締役が応じない場合

取締役が正当な理由なく請求に応じない場合、裁判所の許可を得て株主自身が総会を招集できます(297条4項)。

試験対策メモ

「招集請求=3%」が定番。公開会社では「6か月要件」が加わることを必ず押さえましょう。

3. 議題提案権(会社法303条)

条文のポイント

株主は、株主総会に議題を提出することができます。要件は次のとおり:

- 保有要件: 議決権の1%以上 または 議決権数300以上。

- 継続保有期間: 原則として6か月以上(取締役会設置会社の場合)。

- 行使期限: 株主総会日の8週間前までに請求。

試験対策メモ

「1%」と「300以上」の二本立て要件がポイント。いずれかを満たせば足りる点を整理しておきましょう。

4. 会計帳簿閲覧請求権(会社法433条)

条文のポイント

株主は、会社の業務や財産の状況を把握するため、会計帳簿や書類の閲覧・謄写を請求できます。要件は:

- 保有割合: 議決権の3%以上。

- 継続保有期間: 不要。

制限

ただし、会社が「不当な目的によるもの」と認めた場合には拒否可能です。その場合、株主は裁判所に判断を求めることができます。

試験対策メモ

「3%」という点は招集請求と同じですが、保有期間要件がないことが大きな違いです。

5. 代表訴訟提起権(会社法847条)

条文のポイント

株主は、取締役に違法行為や任務懈怠がある場合、会社に代わって取締役を被告として代表訴訟を提起できます。

- 公開会社: 原則として6か月以上継続して保有が必要。

- 非公開会社: 保有期間の要件なし。

例外

公開会社でも、裁判所が特に認めれば6か月未満の株主でも訴訟を起こせる場合があります(847条1項ただし書)。

試験対策メモ

「代表訴訟=原則6か月」+「裁判所の許可で例外あり」をセットで押さえると完璧です。

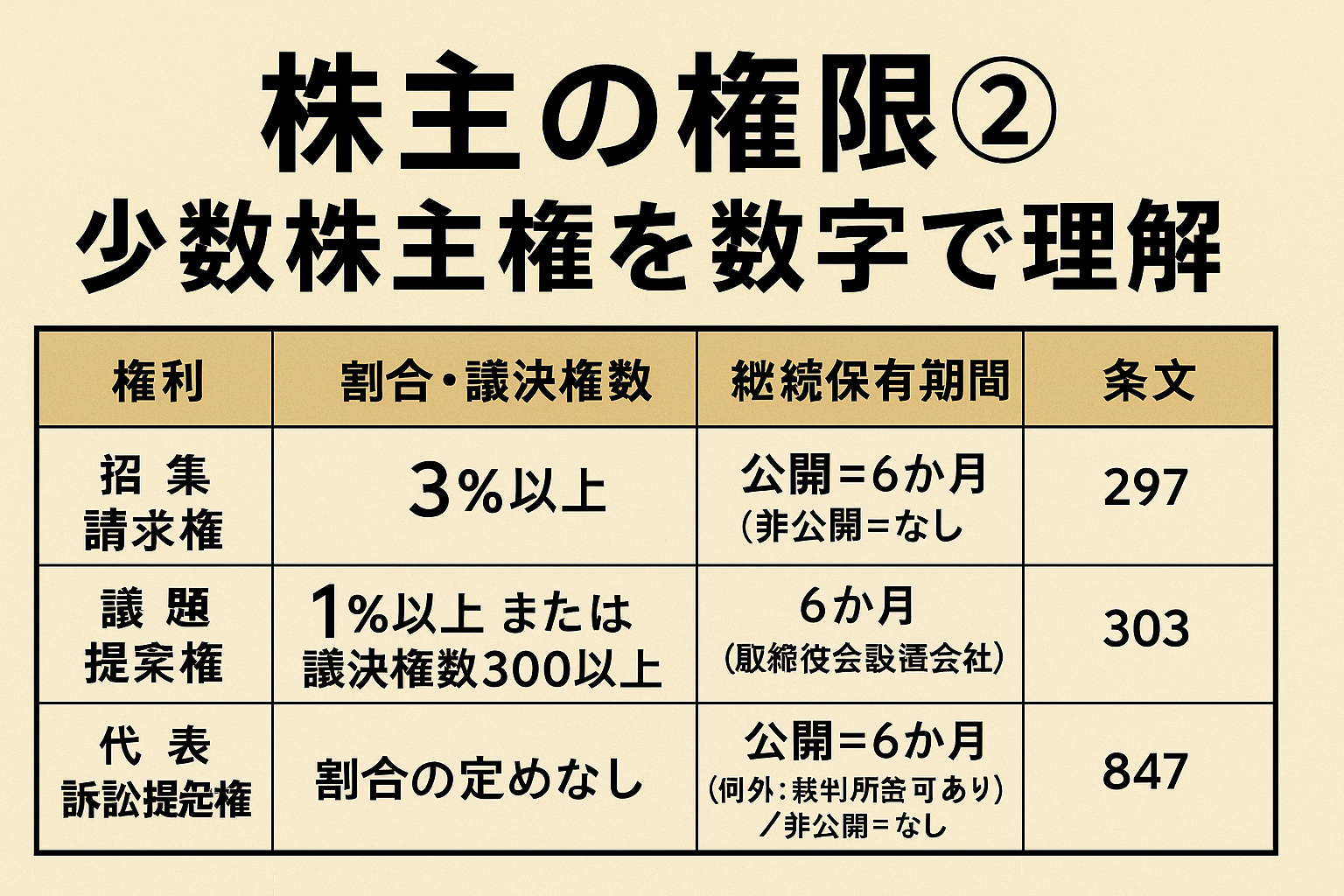

6. 数字を整理する比較表

| 権利 | 割合・議決権数 | 継続保有期間 | 条文 |

|---|---|---|---|

| 招集請求権 | 3%以上 | 公開=6か月/非公開=なし | 297条 |

| 議題提案権 | 1%以上 または 議決権数300以上 | 6か月(取締役会設置会社) | 303条 |

| 帳簿閲覧請求権 | 3%以上 | なし | 433条 |

| 代表訴訟提起権 | 割合の定めなし | 公開=6か月(例外:裁判所許可あり) 非公開=なし | 847条 |

7. 出題傾向と暗記のコツ

過去問での典型例

- 「公開会社における招集請求権には6か月継続保有要件がある(○か×か)」

- 「会計帳簿閲覧請求には6か月以上の保有期間が必要である(○か×か)」

- 「議題提案権は1%以上または議決権300以上で行使できる(○か×か)」

暗記の工夫

- 数字を権利ごとに「セット」で覚える(例:招集=3%+6か月/帳簿=3%のみ)。

- カードや表で「権利名」「数字」「期間」「条文番号」をひとまとめにする。

- 「例外的に裁判所が許可すれば可」という部分も確認しておく。

8. まとめ

- 少数株主権は少数派株主を守るための重要制度。

- 招集請求=3%(公開会社は6か月)、議題提案=1%または300+6か月、帳簿閲覧=3%のみ、代表訴訟=原則6か月(裁判所許可で例外あり)。

- 数字と期間を正確に覚えることが試験突破のカギ。

次回は、財産的権利と株主の利益確保をテーマに解説していきます。