行政書士試験の全体像を初心者向けに解説。試験形式や科目、配点と合格基準、学習時間の目安、独学で合格するための勉強ステップとコツまで、最短合格に必要な情報をまとめました。

「行政書士に興味はあるけれど、試験の中身が分からない…」という初心者の方向けに、ここでは試験の全体像をコンパクトかつ実践的にまとめます。先に全体像を掴むことで、迷いなく学習をスタートできます。

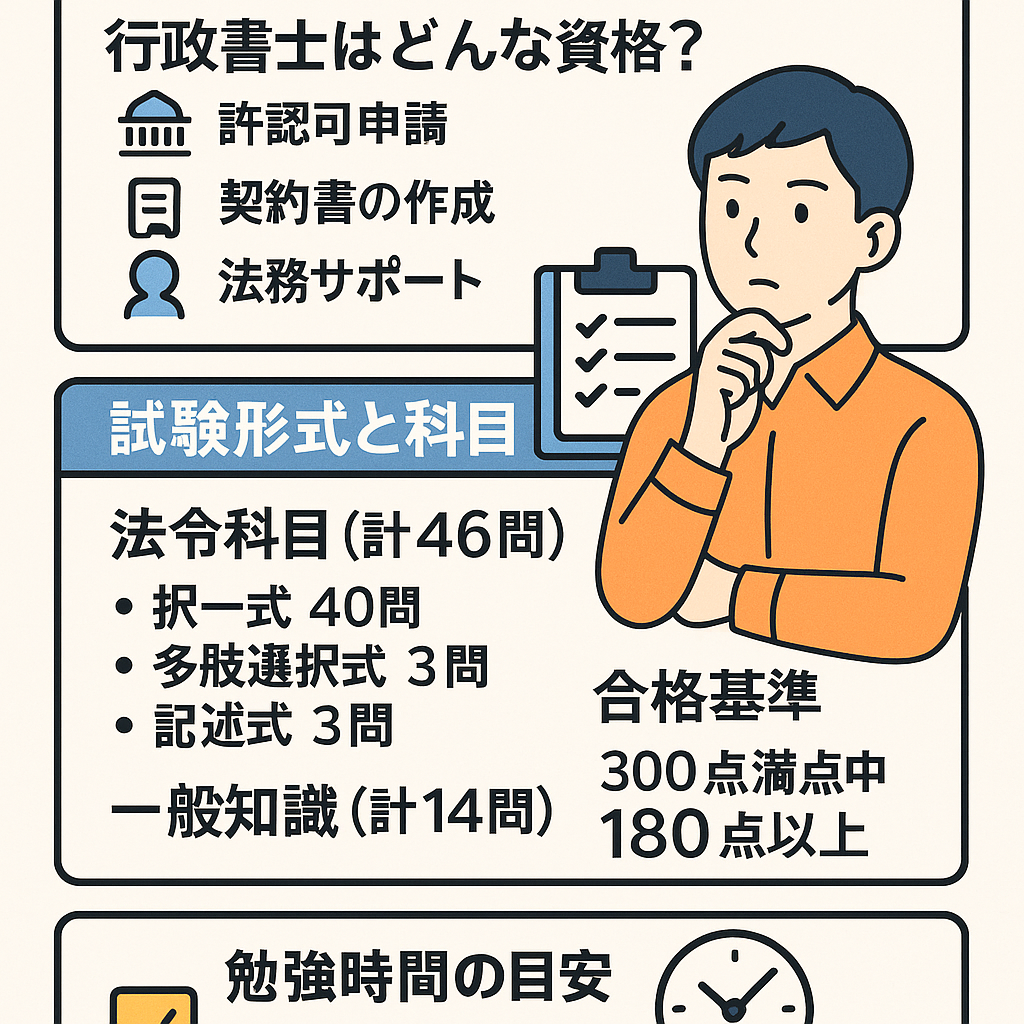

行政書士とはどんな資格?

身近な法律家としての役割

- 官公庁提出書類の作成・提出代行(許認可申請 等)

- 契約書・遺言書など法的文書の作成

- 中小企業や個人の法務サポート

独立開業がしやすく、法的リテラシーを活かして副業にも展開できるのが魅力です。

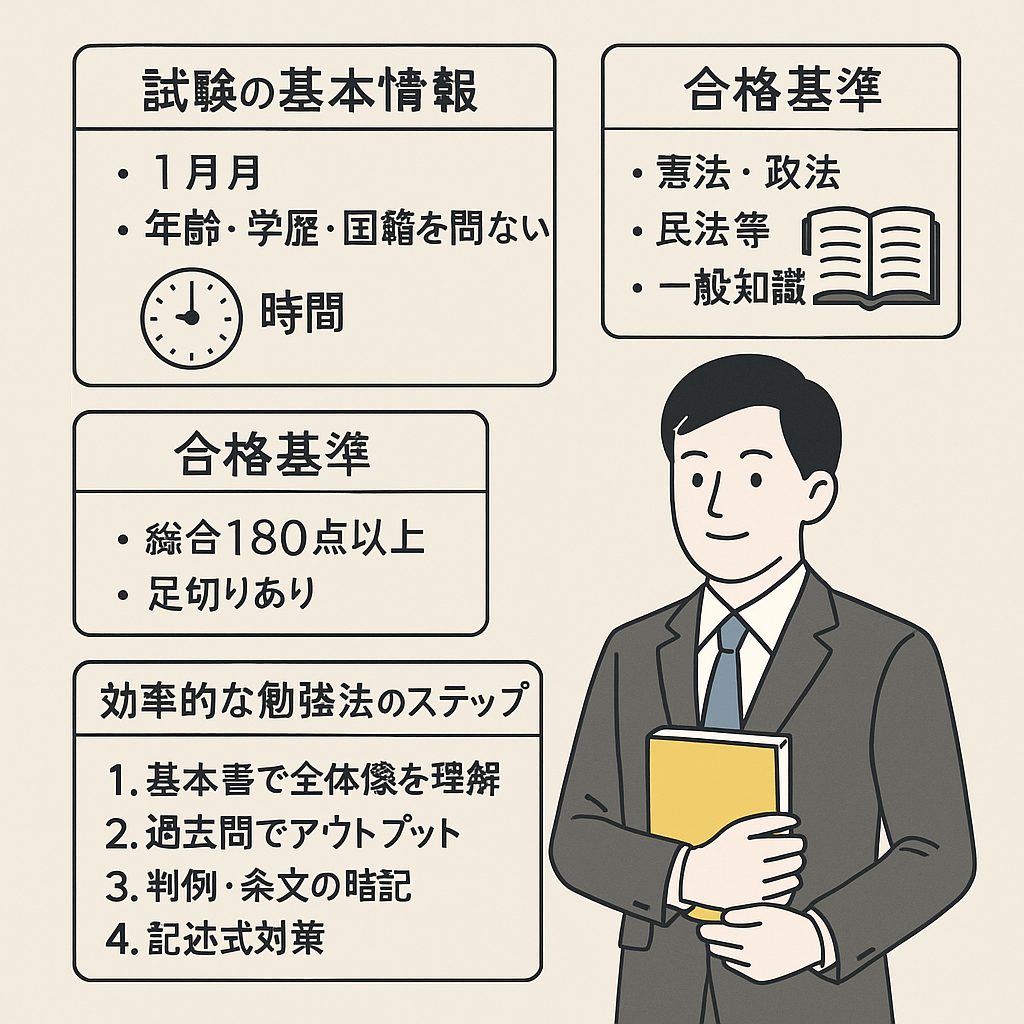

行政書士試験の基本情報

試験日・実施主体

- 試験日:毎年11月第2日曜日

- 試験時間:13:00〜16:00(3時間)

- 実施主体:日本行政書士会連合会(委託実施)

受験資格

年齢・学歴・職歴などの制限は一切なし。誰でも受験可能です。

試験形式と出題科目

出題形式(全60問)

- 法令科目(計46問)

- 択一式:40問

- 多肢選択式:3問

- 記述式:3問

- 一般知識(計14問)

- 択一式:14問

- 合計:60問

出題科目の内訳

- 憲法・行政法(ボリューム最大)…人権・統治、行政手続法、行政不服審査法 等

- 民法・商法・会社法…契約・相続・不法行為、会社の基礎

- 基礎法学…法の基本概念

- 一般知識…文章理解、時事、情報通信、個人情報保護 等

戦略の要点:配点比重が大きい「行政法」「民法」を先に仕上げるのが合格最短ルート。

配点と合格基準

合格点と足切り

- 総合:300点満点中180点以上(6割)

- 法令等:122点以上(足切り)

- 一般知識:24点以上(足切り)

記述式をどう活かすか

記述3問で最大60点。基本論点+条文知識を40字で的確に要約する練習をすると、択一での取りこぼしを補えます。

難易度・学習時間の目安

合格率とハードル感

合格率は概ね10%前後。範囲が広い一方、頻出論点に集中すれば独学でも十分合格可能です。

必要学習時間とモデル

- 800〜1,000時間が目安

- 社会人:平日2h+週末5h×2で「約1年」

- 集中型:1日5hで「約6か月」

大切なのは「毎日回す」習慣。完璧主義ではなく合格主義でいきましょう。

独学の勉強ステップ(最短ロードマップ)

Step1:基本書で全体像を1周

最初から深追いせず、広く浅く全体把握。見出しと太字の要点だけ拾って進むのがコツ。

Step2:過去問で出題パターンを掴む

- 過去10年を3周が基準

- 間違いは「なぜ」を言語化し、基本書に戻って穴埋め

Step3:判例・条文の要点暗記

憲法・行政法は判例の結論+理由付けを短文で記憶。条文は「定義・要件・効果」をカード化。

Step4:記述式対策

- 頻出テーマを40字で要約する訓練

- 「①結論→②根拠→③理由」の型で時短

Step5:模試で時間配分を最適化

本番同様に3時間を計測。配点の高い分野から先に解く、見切りの時間を決める等をルーチン化します。

独学合格のコツ(よく効く5箇条)

1. 教材を絞る

基本書1冊+過去問1冊を軸に。増やすのは「穴に対する必要最小限」だけ。

2. 毎日アウトプット

読むだけでは定着しません。問題演習→復習→再現のループを日課に。

3. スケジュールを分解

「今日は行政法20問」「明日は民法の相続」など、小さな達成を積み上げる設計に。

4. 隙間時間をスコア化

通勤・待ち時間は判例カードと条文穴埋めに固定。迷わない仕組みが強いです。

5. 可視化で継続

学習ログ(チェックリスト/アプリ)で進捗を見える化。モチベは行動の結果として生まれます。

よくある失敗と回避策

失敗1:テキストを読み込み過ぎ

回避:1周目は見出し読み+要点メモ。早期に過去問へ。

失敗2:一般知識の足切り

回避:文章理解は毎日1題。時事はニュースアプリで要点を拾う。

失敗3:記述の後回し

回避:週1回は40字要約デーを固定。頻出テーマをルーチン化。

まとめ

行政書士試験は出題傾向がはっきりしている試験です。行政法・民法を軸に、過去問ループと記述強化で合格ラインへ。学習時間の目安は800〜1,000時間。今日の30分から、合格に繋がる一歩を始めましょう。